Yo dije que sí. Lima ya no era mi casa. Leí la oferta que le habían hecho a mi marido en su empresa. «Acepta», le dije, todos acá aceptamos. Estábamos hartos. Era como vivir con una piedra en el estómago todos los días. Mucha violencia. Mucho descontento. La gente en la calle estaba nerviosa, siempre.

Mi perro y mi hijo me lo agradecerían.

Vivía refugiada en mi departamento, en un condominio en la punta de un cerro al que sólo se podía llegar con en carro o con piernas muy atléticas. En un último piso. Mirando el sol ponerse en la playa, allá lejos, en Miraflores, a donde yo no quería ir. Tenía miedo. El síndrome de la cabaña le llaman. Nunca me repuse de la cuarentena de la pandemia. O tal vez la gente después se volvió más loca y más agresiva.

Le tenía miedo a los vecinos y sus largos silencios en el ascensor, las viejas que miraban a mi marido y le preguntaban a quién había ido a visitar, a las mujeres que miraban a mi hijo como si fuera algún tipo de extraterrestre, a los hombres que intentaban patear a mi perro en la calle cuando se les acercaba.

«Tienes que caminar tres kilómetros diarios hasta el día de tu muerte», me dijo el doctor. Me levantaba a las cinco de la madrugada. Incluso en verano, a esa hora, era de noche. Pero a esa hora en la calle no había nadie, ni perros ni personas. Bueno, algunas personas, vigilantes en casetas junto a rejas que cerraban las calles, taxistas estacionados en las bermas de las calles a las que podían acceder, para poder dormir, o aprovechando la oscuridad para orinar parados junto a sus autos. ¿Delincuentes? ¿secuestradores? probablemente, pero iba mirando para todos lados, concentrada, corriendo. El objetivo era hacer los tres kilómetros lo más rápido posible. Cuanto menos tiempo lo pasara en las calles, menor el riesgo. Asalto, violación, atropellamiento de un borracho trasnochado. Cualquier cosa podía pasar.

La bajada era fácil, Iñaki y yo corríamos con cuidado para no malograrnos las rodillas. Pasábamos por la caseta del Serenazgo de la avenida Central. Un sereno dormía frente a unas diez pantallas con cámaras de vigilancia. «Acá estamos de nuestra cuenta Iñaki», le decía yo – siempre le hablo a mi perro en voz alta – y el me miraba fijo, moviendo la cola, dándome la confianza. Éramos dos soldados en patrulla, cubriéndonos las espaldas en territorio enemigo.

Según los cálculos del veterinario al que lo lleve cuando lo adopté, Iñaki además de tener tres años de edad, tenía gastritis crónica. Toda la comida para perros le daba diarrea porque nunca había tomado leche materna. Tampoco había recibido ninguna vacuna. «Lo más probable es que lo botaran a la calle al nacer», me explicó.

Así que sí, Iñaki había visto cosas peores que taxistas orinando en una avenida de Monterrico o el desprecio de un patán que no quería que se acercara a su puto Jack Russel de mierda. Porque a los limeños les gustan los perros de raza tanto como sus camionetas, objetos para lucir, en los que no escatiman gasto alguno – los bancos son un gran negocio en el Perú – , representan éxito, les dan sentido de logro.

Iñaki no permite que se nos acerque nadie, ni humano ni perruno ni nada de nada, ladra, ataca, se desespera, muestra los dientes. Sólo yo conozco su secreto, es fuerte como si estuviera hecho de hierro, pero su hocico es demasiado pequeño para defenderse mordiendo. Él también lo sabe, así que cuando se siente amenazado te ataranta, se transforma en cinco perros a la vez, se mueve, ataca por todos los ángulos, veloz, muerde, o por lo menos hace el amague, y los perros le creen, se asustan, corren.

Bajo la protección de mi Iñaki recorríamos dos kilómetros y luego un kilómetro y medio de subida. Yo mirando para todos lados. Las amenazas no eran sólo humanas y delincuenciales, también habían perros de pelea que a los adolescentes limeños débiles y buleados les encanta tener para proteger su masculinidad en proceso. A esa hora salían y soltaban a sus perros con collares con púas gigantes – no me queda muy claro para qué porque eran ellos los que trituraban los cuellos de los perros -, a pesar de la multa de cinco mil soles y los letreros que la promocionaban a medida de advertencia en las principales avenidas del distrito. Así que yo mientras corría miraba todo lo que mi vista alcanzara a ver, y si veía algún perro mirar a Iñaki y correr hacia él lo cargaba, lo envolvía con el cuerpo, con los brazos, le cubría el cuello y seguía corriendo lo más rápido que pudiera por algún camino alternativo.

Lo peor era el último tramo, la subida. Era muy empinada. En esas ocasiones, si veía algún posible peligro para cualquier de los dos decía «Iñaki ¡corre!», y el perro obedientísimo lo daba todo en la subida, igual que yo. Llegábamos agotados, con las piernas quemándonos y la piel ardiéndonos. Bañados en sudor y con la lengua afuera. Cerraba la puerta del departamento y no volvíamos a salir. Iñaki se sentaba en una de las sillas del balcón a mirar pasar a los vecinos y yo trabajaba o leía, hasta que llegaba mi hijo del colegio y me veía forzada a llevarlo a algún centro comercial cercano a que aprendiera a interactuar y tal vez a jugar como un niño neurotípico.

Esa experiencia era aún peor. Llevar a mi hijo neurodivergente a un centro comercial limeño. Las peleas en los inflables cuando lo gritaban y le decían que no podía saltar en esa posición. «Es autista, no entiende nada de lo que le estás diciendo», decía yo, y no me entendían «autismo», ¿eso con qué se comerá? La música de reggeaton a todo volumen en la piscina de pelotas que lo hacía gritar y taparse los oídos, «Por favor ¿podrías bajarle un poco el volumen a la música?», rogaba yo, «no señora, así le gusta a la gente acá, llévese a su hijo a otra parte».

Siempre íbamos a los mismos lugares. Siempre sucedía lo mismo. Incluso tuve la idea de tatuarme en el cuello el símbolo del autismo, la pieza del rompecabeza de colores, pero sería inútil, nadie lo reconocería.

Alguna limeña bruta entraba con su manada de mocosos rabiosos celebrando el cumpleaños de su futuro hombre – blanco – heterosexual, buleando a todos los niños del lugar, especialmente si eran de colores no muy claros, veía a mi hijo desregularse y preguntaba en voz alta «¿qué le pasa? sáquenlo de acá ¿es retrasado?». O cargaban a sus hijas(os) cuando Octavio era más pequeñito y se acercaba y quería jugar aleteando sus manitos, se los llevaban corriendo, como si fuera alguna fiera extraña.

Mi marido me prohibió llorar cuando pasaban esas cosas, «no dejes que ganen», me decía, pero yo no lloraba de pena, lloraba de rabia. Rabia que me hervía en las venas y me dejaba temblando de pies a cabeza.

Vamos a ser sinceros, en general, los peruanos, no tienen mucho interés en respetar ni a mujeres, ni a niños ni a mascotas sea cual sea su raza, credo o religión. En este contexto podríamos decir que mi marido al ser un hombre heterosexual se la llevaba más fácil…pero…tiene en la piel el tono pantone equivocado para una sociedad hiper estratificada que opta desde tiempos coloniales por darle una posición privilegiada a los machos cuyo color de piel se acerque lo más posible al de los conquistadores españoles, o en su defecto a algún colono del hemisferio norte, siempre muy blanco, eso sí.

Para no hacer la historia larga entonces, mi marido marrón, mi hijo espectro, mi perro mestizo rescatado enano y chicapierna y yo – mujer y socialista- nos vinimos a vivir a Santiago de Chile.

Esto tomó aproximadamente 14 meses de procesos burocráticos, durante los cuales permanecimos viviendo en Lima mientras mi pobre marido un fin de semana armaba maletas para ir a trabajar a Santiago y el otro las desarmaba para quedarse en Lima, para luego volver a armarlas y partir de nuevo.

La pequeña sonrisa que se había dibujado en mi corazón cuando mi marido firmó su nuevo contrato ante el cónsul de Chile en el Perú, fue desapareciendo con los meses, hasta que se volvió un vacío resignado, como una taza que se queda con la marca del café pero ya sin café. Opté por la consigna de vivir un día a la vez en Lima, de no molestarme, de tratar de mantener distancia emocional de lo que nos sucedía todos los días. Cuando tenía que salir a la calle visualizaba una burbuja de color rosa que nos contenía y nos alejaba de los demás, un tip dado por mi estilista colombiano metafísico, que escuchaba con empatía y oídos foráneos mi catarsis cada vez que iba a que me cortara el pelo.

Las reacciones de quienes supieron de la mudanza de país fueron variadas, pero separadas en dos grandes grupos:

- Los que decían que Chile está muy avanzado y es casi primer mundo, y que bien por ustedes.

- Los que decían que sí, sí, muy avanzado y todo lo que quieran, pero el chileno es muy seco, tosco, directo, nos llama «come palomas», nos desprecia a los peruanos y siempre que te conoce y sabe que eres de Perú te dice «mi empleada» es peruana (este último indicador de vilipendio me fue narrado por una villamariana cuya identidad protegeré).

Me voy a dar un poco de crédito acá y diré que mantuve una posición neutral, más bien agnóstica, porque usualmente me llevo mucho mejor con los extranjeros que con los peruanos. Aunque tal vez era simplemente que debía conservar la calma si ése sería el país en el que próximamente viviríamos. Mentalizarme en aceptar las diferencias y llevarme bien con todos los chilenos. Agradecer con mi buen comportamiento que el país nos reciba y nos permita vivir ahí, a pesar de que nos gustara comer palomas – nunca las he probado pero dicen que el tallarín con paloma estofada es una delicatessen jajaja – daba un poco igual.

Cuando mi marido vino con la noticia de que debíamos mudarnos a Santiago en tres semanas no sentí nada. No estaba feliz. No estaba triste. Sólo sentí una increíble flojera de empacar y botar los diez años de mi vida en cachivaches que contenía ése departamento. No recuerdo exactamente qué cosas empaqué. No nos llevaríamos nada, sólo ropa y libros. Una vez que terminé y vi todo en maletas, cajas y bolsas negras de basura, lloré. Me sentí profundamente triste. Esa era mi casa. Ahí había construido mi hogar. Vi a mi hijo dar sus primeros pasos bajo esa luz amarillenta del pasillo, con el eco de sus risas rebotando en las paredes. En esa cama mi primera perrita agonizó antes de morir. En ése comedor le hice su primera fiesta de aniversario a Iñaki.

Llegamos a una comuna llamada Las Condes. Cada casa que veía era más linda que la otra. ¡Quería vivir en todas! Parecían sacadas de algún cuento alemán, con sus techos a dos aguas, puertitas de madera, y jardines de cerco vivo. Todo rodeado de árboles. Todo tan lindo. Todo extremadamente limpio y ordenado.

Del tráfico, como en cualquier ciudad, a la hora del «taco», decenas de carros. Sin embargo a diferencia de Lima, todos esperaban con paciencia en filita, atorados en silencio, sin bocinazos, ni bajadas de ventana con gritos ni chancalatas. Qué gente más rara.

Y sobre los chilenos y su supuesta sequedad o desprecio…

Encontré varios compañeros socialistas para mi tranquilidad, de esos que saben que no es igual a ser comunista – que también los hay pero muy moderados – pero creen en la igualdad y el respeto los unos por los otros, hasta por los mismísimos «cuicos» (pitucos). Los cuicos por su parte respetan a todos porque encuentran una vulgaridad absoluta tratar mal a otro chileno abiertamente por su origen, el que sea.

Todos con quienes nos cruzamos mi hijo y yo saben con sólo mirarlo que es un niño que está en el espectro autista (TEA), lo tratan con suavidad, le dan prioridad en las colas de espera y en los juegos infantiles, y me permiten entrar a donde sea necesario para acompañarlo por si acaso se desregula (esto último sólo lo entenderán los padres de niño espectro, googléenlo).

Todos los chilenos que se cruzan conmigo y mi perro mestizo lo saludan, aceptan su aspereza callejera de pararse en dos patas y mover su rabazo, le hacen cariño y hasta le invitan bocadillos perrunos cuando tienen oportunidad. Juega con todos los perritos del parque, grandes, pequeños, finos, no finos, y unos canes majestuososo que sólo había visto en libros o películas. Comparten sus pelotas, las intercambian y los humanos se disculpan si alguno de sus perrijos se ponen egoístas, territoriales o agresivos en cualquier manera.

Una de las cosas que más me llama la atención es que, al subir a los ascensores, te miran a los ojos, sonríen y te saludan. Hacen conversación amable, cotidiana: sobre perros (les encantan), sobre el clima, o incluso —en una oportunidad— una señora completamente extraña me explicó la receta del mote con huesillo, un postre típico chileno muy popular.

Si no eres limeño pensarás que exagero, pero quienes vienen de mi ciudad entenderán. Los limeños no miran a nadie a los ojos, no se saludan, y solo se dirigen la palabra en casos extremos como:

- “Agarra a tu perro”.

- “Mueve tu carro, imbécil”.

- O el clásico en el ascensor: “¿Tú vives acá?”, con esa barrida de mirada que casi te está preguntando por qué respiras su mismo aire.

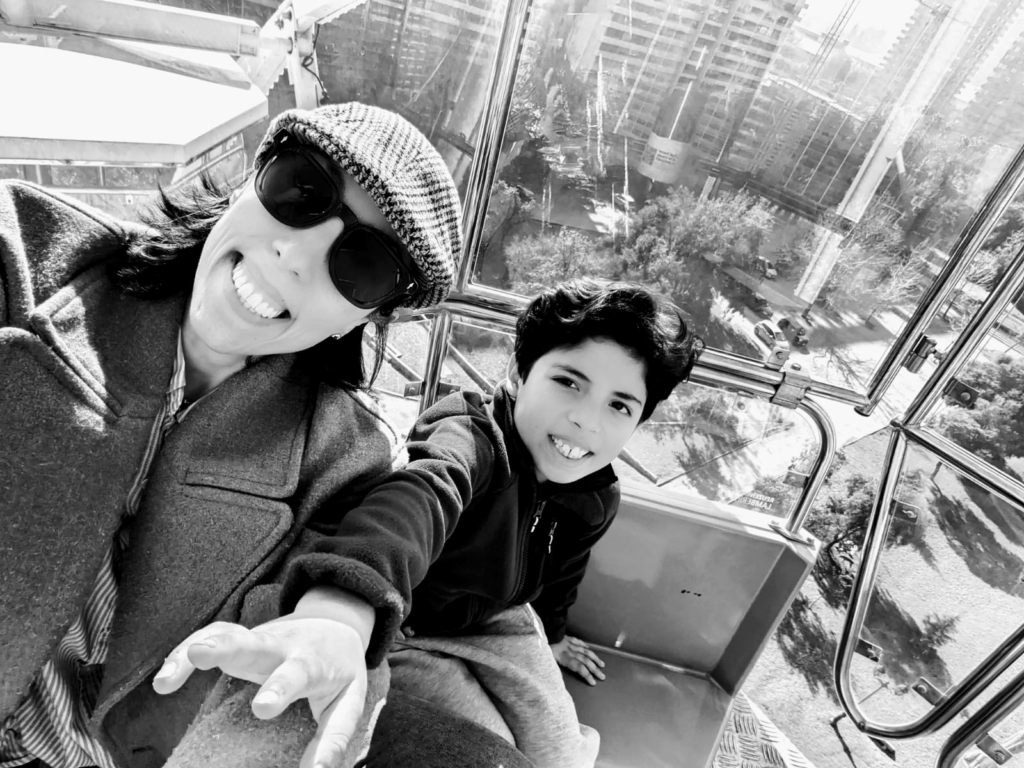

Luego de seis meses de expatriada en Santiago entendí que más que en otro país, estaba en otro planeta. Sentí la mochila llena de piedras que llevaba en mi existir desprenderse de mi espalda, y volverme ligera.

Concluí también que los chilenos no son secos, son directos al hablar y no les gustan los rodeos, las insinuaciones ni los eufemismos. No nos desprecian, simplemente rechazan la mala educación y la falta de respeto. Consideran anti chileno no ser respetuosos entre ellos. Es antipatriota no respetar las leyes.

Desde aquel momento me he preguntado ¿Qué nos ha pasado a los peruanos? ¿En qué momento nos convertimos nosotros en gente seca que se desprecia los unos a los otros? ¿Cuándo dejamos de reconocer el respeto por las leyes como una forma de amar a nuestro país? ¿Cuándo normalizamos la falta de respeto?

Mi padre siempre dijo que nunca se iría de su país, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo, nuestro deber era quedarnos y trabajar para que fuera un lugar mejor. Nuestra forma de querer al Perú era crear oportunidades ahí. Creo que nunca pensó que el Perú no crearía ninguna para nosotros y que nos empujaría a patadas fuera de ahí.

A veces pienso que, más que irnos, el país nos escupió.